無印良品「福缶」たぬきの梅里窯で、職人さんこだわりの大谷焼き制作過程を見学しました

目次

無印良品「福缶」の手のりたぬきがかわいい!

趣通信スタッフのちあきです。無印良品から毎年お正月に発売される「福缶」をご存知ですか?オリジナル手ぬぐいや無印良品ギフトカードと一緒に、各都道府県で作られた日本のかわいい縁起物が入った数量限定の人気缶詰。2017年度はこちらのラインナップでした。

個性的な縁起物の中でも素朴な愛らしさがひときわ光るのが「大谷焼き たぬき」。徳島県の大谷焼きで作られた手のりたぬきです。振るとカラカラなるお腹、手にぴったりフィットする丸いフォルム、土の色のあたたかみ。いったいどんな場所で、どうやって作られたのでしょう?

たぬきを作った梅里窯(うめざとがま)に取材に行き、その制作過程と職人さんの様々なこだわりや工夫を教えていただきました。

大谷焼きとは

大谷焼きは徳島県名産の伝統工芸品の焼き物。人間の身長ほどある大きなかめや鉢から小さなコーヒーカップやスプーンまで制作できます。その素朴さや温かみは江戸時代の昔から生活の中の器として愛されてきました。

大谷焼きの制作工程を見学

福缶の手のりたぬきを制作した徳島県大麻町の大谷焼き窯元、梅里窯。たぬきの生みの親である職人さんは「TVチャンピオン2(陶芸王選手権)」でも優勝した注目の若手伝統工芸士です。

さっそく大谷焼きの制作過程を実演していただきました!

土を練って空気を抜く

まずは土を練って中の空気を抜きます。土はかなりの重量と硬さがあり全身の力をかけて練らなくてはなりません。

最初は「あら練り」。土の表面は乾燥しがちなので、全体の水分量を均一にして焼いたときに歪みができることを防ぎます。つぎに「菊練り」。土の中の空気を抜き滑らかにします。練り後は菊のような模様ができるためこの名称がつきました。最後は「巻き上げ」で土をまとめます。

職人さんのこだわりはここ。ろくろにかけて土の粒子の流れを整える

梅里窯の職人さんがこだわっているのがろくろを使うこと。どんなに多くの注文があっても型を使って手早く作ることをせず、時間をかけてひとつひとつろくろにかけて器を作るのだそう。型に入れると土の流れが乱れるので、窯で焼いて水分が抜けたときに歪みができて収縮の強さが均一にならず、制作過程で壊れやすくなります。そのため必ずろくろで粒子を整えることが職人さんのこだわり。

職人さんには、器を見ればそれが型で作られたのかろくろで作られたのか、粒子の流れから分かるそうです!

器にとってベストな形を作る

いよいよ形を作ります。

職人さんによると、機能美にはベストがあるとのこと。お皿は軽くしすぎない、コップの縁は唇の形に沿わせる・・・。いくつかの器についてはその完成形を見つけられたとのことです。

最高の器を作るため道具も手作り。器の内側を滑らかにする

手が届かないところは木のヘラを使って、見えない部分も滑らかに整えます。

こういった道具も器作りにベストなものにするため、ご自分で木を削って手作りするそうです。

すっぱり二つに割ってみると中はこんなに滑らか。

器の外側を滑らかにする

表面を滑らかにします。使うのは鹿の皮です。

糸で土台から器を切り離す

カップの底に糸をくぐらせて土台から切り離します。

器の形を整える

外側の余分な部分を余分な土を削ります。

素焼き

全ての工程の中で二回器を焼きますが、ここでは一度めの素焼き。形が出来上がったらいったん焼きます。焼きあがると水分が抜けて二割ほどサイズが小さくなります。

絵付けを体験

上記のようにして素焼きしたお皿に絵付けを体験しました!

下書き

まずは鉛筆で下書き。

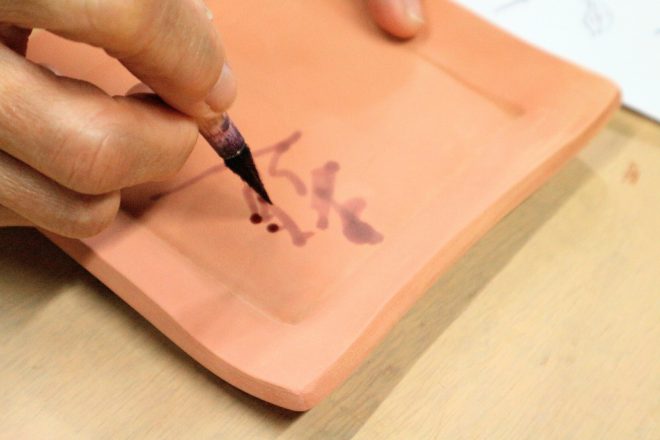

塗料で文字や絵をかく

このあと上からのせる、色付きの塗料を弾く特別な塗料で絵や文字を描きます。この塗料で描いた部分は色がつかず、茶色の地の色のまま残ります。

滲みやすいので注意しながら描きます。

下絵が完成。この上から色付きの塗料を塗って色付けします。

窯で本焼き

色付けができたらこちらの窯でさらに本焼きします。待つこと2週間。

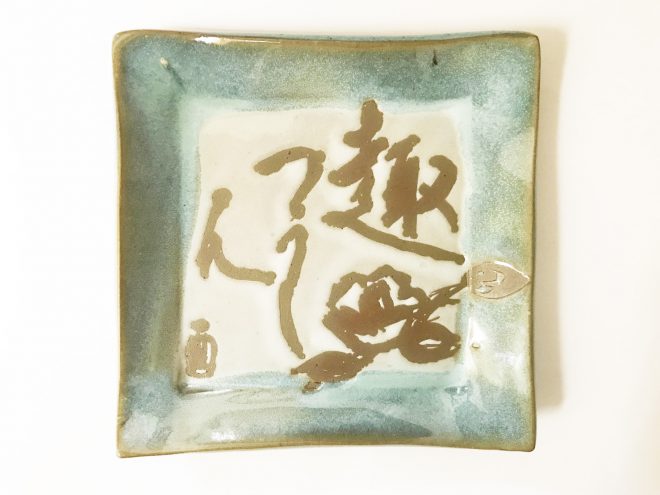

完成!

このような工程を経て、ついに大谷焼きの器ができあがりました!

本焼きすると器が引き締まり、それ以前に比べて大きさがさらに一割小さくなっています。色付き塗料を塗った部分はツヤツヤの手触りです。

絵付けをした部分は色付き塗料を弾いて地の土の色のままです。素朴な上品さを感じさせる柔らかな色合いのお皿ができました。

職人さんと一緒にこだわりの大谷焼きに挑戦!世界に一つだけのお皿を作りませんか?

今回取材させていただいた梅里窯では、大谷焼きの絵付けのほか、実際にろくろを回したり手びねりしたりして本格的に制作する作陶体験、また定期的に通える陶芸教室が開催されています。

徳島にお越しの際はぜひ挑戦してみてくださいね。職人さんにご指導いただきながら、こだわりの一品を作りましょう!

詳しくは梅里窯の公式サイトで。

※本記事で使用させていただいております福缶の画像に関しては良品計画様に写真提供のご許可をいただきご紹介しております。

良品計画 様

編集部おすすめ記事ピックアップ

<YouTube動画で販売促進|着物業界>

YouTube運用代行「カケアイ」

<YouTubeを活用して着物の販売促進をお考えなら!>

おすすめYouTube運用代行会社10選

趣通信編集部スタッフの島田ちあきです。 着物デザイン事務所で働いたことがきっかけで着物好きに。 趣味は海外でアートな写真を撮ること、イラストを描くこと。 着物コーディネートや和グッズの情報はもちろん、普段はなかなか見えない、背景にあるモノづくりの情報も発信していきます♪

その他の記事を読む