【フォーマル着物】知ってました?留袖にも決まり事があるんです!

留袖の語源には諸説ありますが、結婚を機にそれまで着ていた振袖の振りを短く留めたことに由来し、婚家にも長く留れるようにという願いが込められています。裾周りにのみ模様のある着物を式服とする習慣が民間で広まったことから、留袖が既婚女性の礼装になったとされています。ただし、黒を忌む宮中では、色留袖を礼装とします。留袖には、仕立て方や小物合わせに独特の決まりごとがあります。そんな留袖の決まり事をご紹介します。

目次

第一礼装の留袖には「紋」が必須

留袖には必ず「紋」を入れます。黒留袖の場合は染め抜き日向(ひなた)五つ紋を。色留袖の場合は、黒留袖と同様か、または使い勝手のよいように三つ紋か一つ紋にすることもあります。一般的に、染め抜き日向紋を付けます。

染め抜き日向紋

出典:http://shopping.kimonouza.com

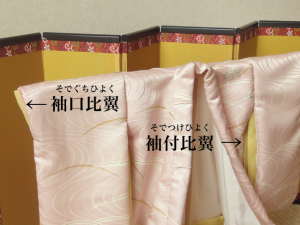

白羽二重(はぶたえ)の着物(下着)を重ね着しているように見せる「比翼(ひよく)仕立て」が一般的

留袖はもともと、「白羽二重」という撚(よ)りをかけない生糸で織った生地で仕立てた着物を重ね着するものでした。今では、衿・袖口・振り・裾周りにだけ、白羽二重の別布を見せる「比翼仕立て」が一般的です。

色留袖の場合、五つ紋付きなら比翼仕立てに、三つ紋か一つ紋なら比翼仕立てにせずに、訪問着風に着ることもあります。

「八掛(はっかけ)」は表地と共布を用いた「共八掛(ともはっかけ)」にします

絵羽模様の着物の場合、八掛に表地と同じ生地が使われます。「共八掛」といい、表地の絵羽模様と同様の柄があり、格の高さを感じさせます。

黒留袖は、主に「一越縮緬(ひとこしちりめん)」という生地で仕立てます

黒留袖はほとんどが一越縮緬で仕立てられます。しぼが小さく表面がさらっとして、横に細かなうねがあるのが特徴です。色留袖の場合は、生地に決まりはありません。

小物の合わせ方にもご注意を!

◆帯び回り◆

帯

金地、銀地、白地の錦織や唐織の袋帯を合わせる。吉祥文様や有職文様など格調高い柄を選ぶ。

帯揚げ

総絞りか綸子(りんず)の白、または白地に金銀が入っているものを。三つ紋や一つ紋の色留袖を準礼装として装うなら淡い色でも。

帯締め

白か白地に金銀色のものを。三つ紋や一つ紋の色留袖を準礼装として装うなら淡い色でも。

帯留め

宝石や蒔絵など、高級感のあるものならつけても良い。

皆さんの着物コーディネートを大募集!

ハッシュタグ#趣着物をつけてインスタグラムやTwitterに着物コーディネートを投稿しませんか?

詳しくは【#趣着物】を発信して皆さんの着物コーディネートを大募集!趣通信でも掲載♡をご覧ください。

編集部おすすめ記事ピックアップ

<YouTube動画で販売促進|着物業界>

YouTube運用代行「カケアイ」

<YouTubeを活用して着物の販売促進をお考えなら!>

おすすめYouTube運用代行会社10選

趣通信編集部のアカウントです。いま、楽しむ日本の趣-omomuki をコンセプトに着物を中心に日本の伝統文化や和にまつわる話題を発信していきます。

その他の記事を読む